Joachim Kracht berichtet über seine Kindheit und Schulzeit in Woltersdorf (Jahrgang 1946)

Inhaltsverzeichnis

Ankunft in Woltersdorf

„Im strengen Winter 1945/46 gelang meiner Mutter, hochschwanger und nach langer Odyssee, die Flucht über die zugefrorene Elbe aus dem sowjetischen Machtbereich in den zum britisch besetzten Sektor gehörenden Kreis Dannenberg, bis nach Woltersdorf. Zu meiner Geburt – im Januar 1946 – wurde sie in die Pension Deicke am Weinberg in Hitzacker verbracht, die damals einige Jahre als Gebärklinik und Außenstelle des Dannenberger Krankenhauses diente.”

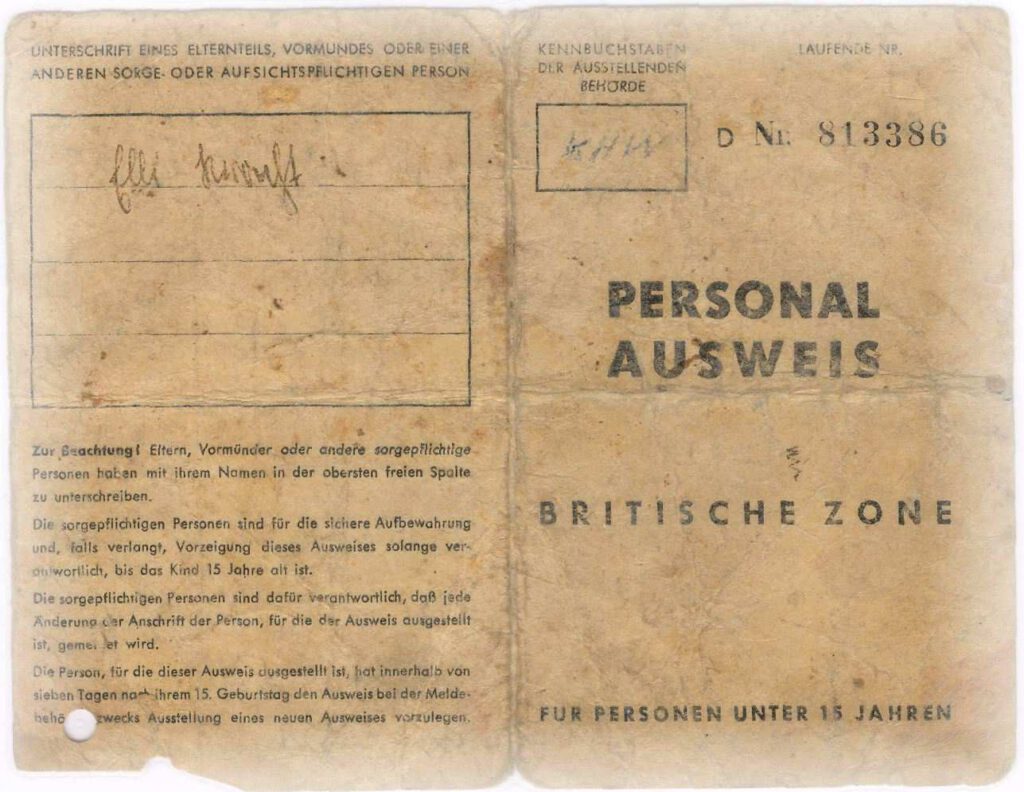

„Meine erste Errungenschaft als neuer Erdenbürger wurde neben der Geburtsurkunde auch ein Kinderpersonalausweis für die Britische Zone – was für tolle Aussichten!”

Einquartierung

„Zurück in Woltersdorf hatte meine Mutter als Flüchtling und ledige Frau mit Kleinkind natürlich keinen leichten Stand. Der leerstehende Wohnraum wurde staatlich verwaltet und vom „Wohnungsamt“ bewirtschaftet. In der Praxis bedeutete dies, daß eine amtliche Wohnungseinweisung in eine der sogenannte „Knechtenkammern“ eines Bauern erfolgte und dieser versuchte dann umgehend über eine Räumungsklage, den ungebetenen Gast wieder los zu werden. Dadurch lernten wir etliche Quartiere in Woltersdorf kennen – ich aber mehr unbewußt.

So gegen 1950 landeten wir dann auf dem Hof Schulz, Woltersdorf Nr. 5 (heute D. Wulf). Nun muß man dazu wissen, das zum damaligen Zeitpunkt die meisten Bauern in Woltersdorf Schulz hießen. Diese konnte man nur durch Beinamen unterscheiden, in unserem Fall “Straßenburg-Schulz”.

Der alte Bauer war ein recht harter Mensch, der mit der Wohnungseinweisung für die ungeliebten „Flüchtlinge“ nur schwer zurecht kam. Als erste Maßnahme schaltete er den Strom zu der Kammer ab, in der wir hausten. Das bedeutete für uns – jeden Abend im Licht einer Petroleumfunzel zu verbringen. Seine Frau war das ganze Gegenteil, ich nannte sie nur „Tante Mutter“, denn sie ließ mir zu jeder passenden Gelegenheit immer was zu Essen zukommen. Wahrscheinlich gehört sie deshalb zu meinen ersten Kindheitserinnerungen.

Ihr einziger Sohn war noch in den letzten Kriegsjahren, mit kaum 17 Jahren, als ROB (Reserve-Offiziers-Bewerber) Soldat geworden und bald darauf in russische Kriegsgefangenschaft geraten. Als er nach über 5 Jahren entlassen wurde, musste er sich auch erst wieder in das Woltersdorfer Nachkriegsleben eingewöhnen. Die Landwirtschaft wurde dann auf Dauer doch nicht sein Metier.

Unseren Lebensunterhalt bestritt meine Mutter durch Hilfsarbeiten in der Landwirtschaft und durch die kärgliche Unterstützung vom „Wohlfahrtsamt“ für mich. Als Glücksfall erwies sich ihr handarbeitliches Geschick. Bald türmten sich bei uns graue und grüne Militäruniformen, aus denen sie zivile Jacken und Hosen zauberte. So manche Dose Leber- und Rotwurst hat uns dadurch vor größerem Hunger bewahrt.

Ich wuchs somit in dörflicher Umgebung auf, mit Kühen, Pferden, Schweinen und allerlei Kleingetier. Irgendwann wurde ich auch zum Spielball der verschiedenen landwirtschaftlichen Hilfskräfte, die auch “Kleinknechte” genannt wurden. Wie oft mußte mich meine Mutter aus ihren Fängen befreien, wenn man mich wieder mal aus Jux, als 4-Jährigen im Spagat auf den breiten Hintern eines Hannoveraner-Ackergauls gesetzt hatte und ich mit lautem Schreien meinen Unmut darüber kundtat. Meine endgültige Abneigung erhielt ich dadurch, als ich beim Füttern von dem Pferd „Liese“ gebissen wurde und mir dabei fast der Arm brach. Seitdem mag ich Pferde nur noch in Wurstform. Zu Weihnachten sang meine Mutter dann auch immer: „Es ist ein Roß entsprungen, aus Schulzens Pferdestall!“

Einschulung 1952

Im April 1952 ging es dann mit knapp 6 Jahren zur Schule. Einen Kindergarten oder eine Vorschule gab es damals noch nicht und so begann der sog. „Ernst des Lebens“ sehr abrupt. Ziemlich stolz trug ich, an der Hand meiner Mutter, Schultüte und Tornister zur Kapelle in der Dorfstraße, wo sich der Klassenraum für die Erstkläßler befand.“

„Dort folgte schon die erste Ernüchterung, denn im Vergleich zu den anderen ABC-Schützen hatte ich die kleinste Schultüte und mein Tornister war auch nicht aus Leder, wie bei den anderen, sondern nur aus Pappe, mit dünnem Kunstleder überzogen. Als nächste Überraschung mußte ich feststellen, daß ich mich unter Monika, Roswitha, Rosemarie, Elke, Brigitte und Karin als einziger Junge meines Jahrgangs befand – ein ziemlich schwerer Stand. (Zur Information: Der Nachkriegsjahrgang 1946 war, nach einer Erhebung der Lebensversicherer, der geburtenschwächste Jahrgang des vergangenen Jahrhunderts.)

Wir wurden in Empfang genommen von unserer Lehrerin, Frl. Hahn, einer hellhaarigen Dame mit Haarknoten, dunkel gekleidet, mit Korsett geschnürt und nach meinen damaligen Vorstellungen mindestens 150 Jahre alt.

Der Raum, der uns in der Dorfkapelle als Klassenzimmer diente, strömte durch den flüssigen Bohnerwachs, mit dem die groben Holzdielen regelmäßig getränkt wurden, einen ganz eigenen Geruch aus. Für mich eben der Geruch nach Schule, den ich aber noch heute in der Nase habe. Durch die sehr hochliegenden kleinen Fenster konnte man nur die Baumwipfel und den Himmel sehen, was man aber für uns, wegen der sonstigen Ablenkung, als positiv empfand.“

„Fräulein Hahn, die sich im Laufe der Zeit als hart aber gerecht erwies, bemühte sich redlich uns das Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen. Und so kratzte ich dann mit einem dünnen Schiefergriffel auf einer Schiefertafel herum. Meine bessergestellten Mitschülerinnen hatten aber dann schon Schieferstifte, die wie Bleistifte mit Holz ummantelt waren und auch so angespitzt wurden.

Irgendwann fingen wir an mit Tinte zu schreiben und damit begann für mich das nächste Problem. In Ermangelung eines teuren Füllers mußte ich mich mit Schreibfeder und Federhalter begnügen. Die Firma „Brause“ ist mir dabei noch in guter Erinnerung.

Durch das ständige Eintauchen der Feder in die Tinte kleckste es dauernd und es kam kein gleichmäßiges Schriftbild zu Stande. Dadurch wurde meine spätere Handschrift von Grund auf versaut. Die Reaktion meiner Lehrerin darauf war: „Komm´ nach vorn und hol´ dir eine Maulschelle!“

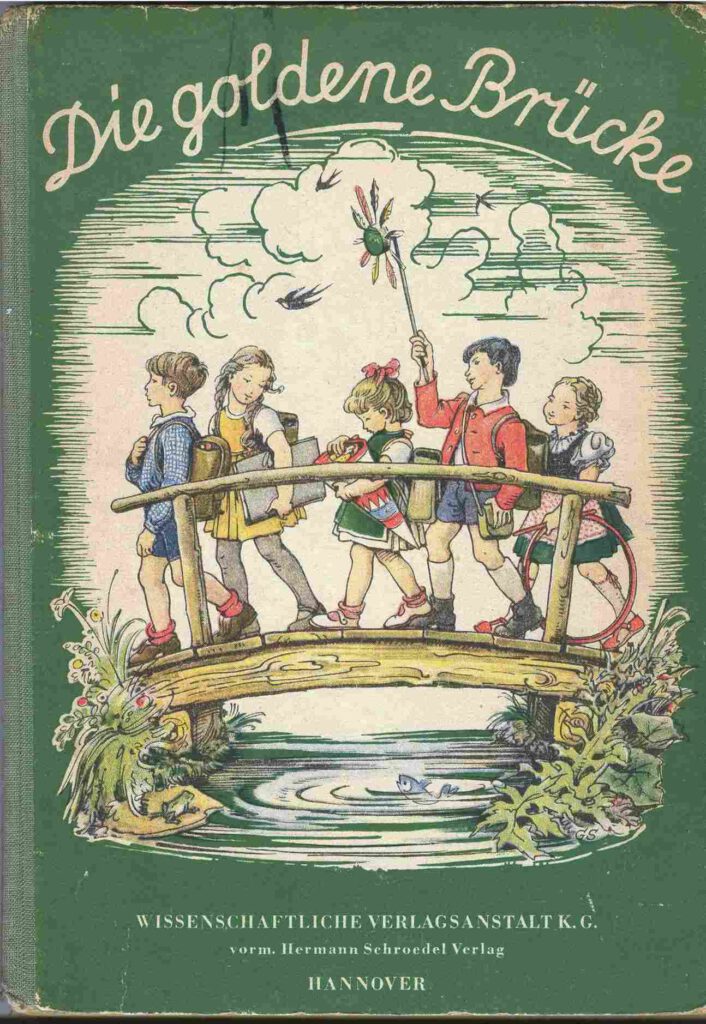

Unsere Fibel war „Die goldene Brücke„, ein Lesebuch – entnazifiziert und somit politisch unverdächtig -, das dann noch lange an künftige Generationen weitergereicht wurde.“

„Im Klassenzimmer stand ein großer eiserner Kanonenofen, der im Winter vom Flur aus mit Holz und Kohlen beheizt wurde. Im Flur befand sich auch ein Nebengelaß zur Bevorratung des Heizmaterials. Der zeitweilig erzwungener Aufenthalt in diesem Raum wurde von unserer Lehrerin gern als Erziehungshilfsmittel angewendet.

Das zum Anfeuern der Kohlen benötigte Holz war stets knapp und so war es immer eine willkommene Abwechslung, wenn es im Sommer hieß:

„Heute geht´s in den Wald zum Kliesen-Sammeln!“

Kliesen oder Kienäppel wurden die trockenen Kiefernzapfen genannt, die in den Wäldern massenhaft unter den Bäumen lagen. Als Heizmaterial waren sie wegen ihrer kurzen Brenndauer zwar ungeeignet aber erfüllten, wegen ihres hohen Harzgehaltes, zum Anheizen der Kohlen durchaus ihren Zweck und es wurde Holz gespart.

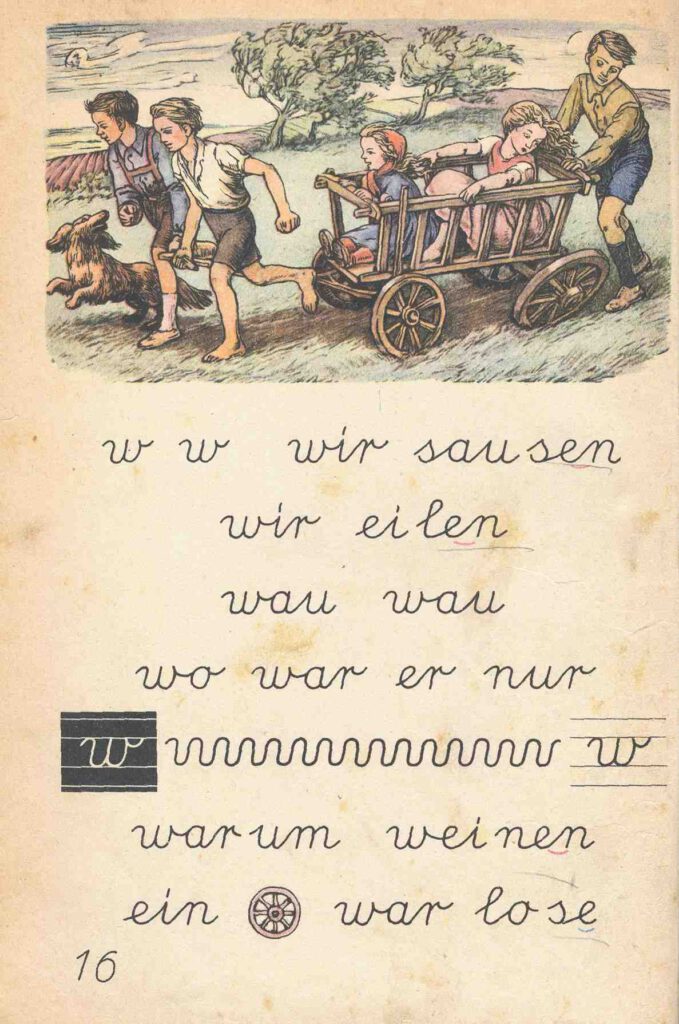

Mit einem großen Handwagen, in dem etliche leere Kartoffelsäcke lagen, zog dann die Rasselbande dem Waldstück von Heino Wilke – dem Vater einer Mitschülerin – entgegen. Endlich angekommen, sanken dort alle nach fast 3 Kilometern Fußmarsch, reichlich erschöpft auf den weichen Waldboden. Dadurch, daß der Wald fast auf dem Thurauer Berg lag und der Weg dahin der reinste Sandacker war, machte uns die Strecke doppelt beschwerlich. Nach einer längeren Pause teilte uns die Lehrerin in zwei Gruppen auf. Die zweite Gruppe übernahm der Junglehrer Heinz Klein, den sie sich als Hilfe mitgebracht hatte und der seit einiger Zeit sein Pädagogik-Praktikum in Woltersdorf machte. Die Säcke waren schnell gefüllt, da eine Unmenge von Kliesen herumlagen und schon bald entspann sich mit den harzigen Geschossen eine wilde Wurfschlacht zwischen den beiden Gruppen. Natürlich gewann die von Junglehrer Klein.

Der neue Schulleiter Heinz Klein

Irgendwann später erfuhren wir dann, daß Heinz Klein der neue Schulleiter in dem noch im Bau befindlichen neuen Schulgebäude werden und somit den noch residierenden Lehrer Roggenbuk ablösen sollte. Eigentlich traf die Bezeichnung “Junglehrer” auf ihn gar nicht mehr zu, denn seine Jugend hatte er auf den russischen Schlachtfeldern opfern müssen und als Dank dafür einen zerschossenen Arm mit nach Hause gebracht.

Wie viele in seinem Alter, mußte er sich nach dem Krieg beruflich völlig neu orientieren. Er übernahm von unserer Lehrerin einige Unterrichtsstunden, und so konnten wir uns langsam aneinander gewöhnen. Kam er Anfangs noch mit dem Motorrad zur Schulkapelle, so änderte sich das aber bald, als er als stolzer Besitzer eines Autos der Marke DKW vorfuhr. Ein Pkw, dessen Karosserie nach meiner Erinnerung überwiegend aus Holz und lackierter Hartpappe bestand.

Erwin der Schnelle auf dem Motorrad

Übrigens war das Motorrad in jener Zeit ein durchaus übliches Beförderungsmittel, da sich kaum jemand ein Auto leisten konnte und es war durchaus keine Männerdomäne. Die beiden Möllerschulz-Schwestern Hilde und Lilly machten mit ihrem Motorrad den ganzen Landkreis unsicher. Ausgerüstet mit Lederkappe und großer Schutzbrille – Helme trug man damals kaum – sahen sie eher wie Jagdflieger aus, die der Wochenschau entsprungen waren. Unvergessen auch der Sohn des Tankstellenbesitzers Triebe, der stehend Kunststücke auf seinem fahrenden Motorrad vollführte. Dafür erhielt er dann als Schützenkönig 1953 den Beinamen “Erwin, der Schnelle”.