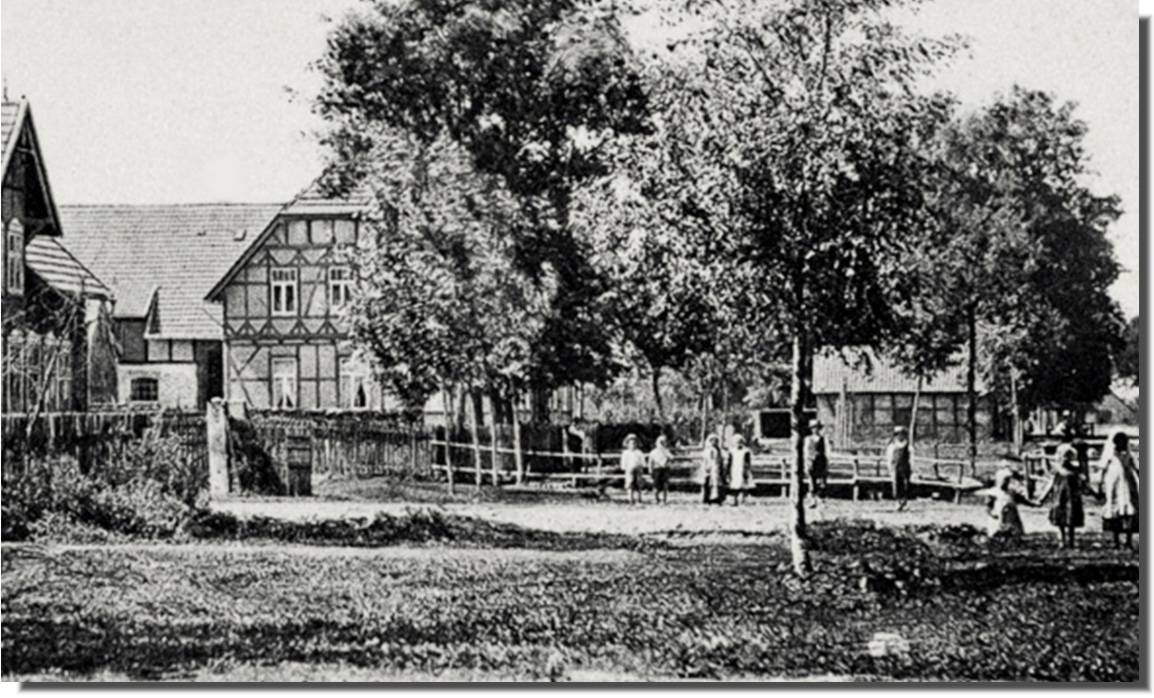

Flachsanbau und Flachsverarbeitung in Woltersdorf.

Aus einem Brief von Frida Schwieger.

„Der Flachs sollte nach alter Wachstumsregel möglichst am hundertsten Tag des Jahres gesät werden, also um den 15. April bis 1. Mai herum. Der Samen zeigte schon nach 100 Stunden die ersten Keime. Etwa 100 Tage später, je nach Witterung, war der Flachs reif zur Ernte.

Nach alter Überlieferung kommt der Zahl 100 beim Flachsanbau eine besondere Bedeutung zu: Den hundertsten Tag aussäen, hundert Stunden im Boden, hundert Tage über dem Boden).

Wenn die Pflanzen ungefähr 5 cm hoch waren, mußten wir Kinder, zusammen mit den jungen Frauen, das Feld jäten. Das geschah oft barfuß oder in Socken, damit die empfindlichen Halme nicht knickten. Außerdem sollte immer mit dem Gesicht gegen den Wind gejätet werden, damit sich sich der Flachs nach dem Jäten wieder besser aufrichten konnte.

War der Flachs reif, was man an den goldgelb gefärbten Knoten erkennen konnte, wurde er mitsamt der Wurzel von Hand aus der Erde gezogen („gerauft“), denn beim Mähen mit der Sense oder der Mähmaschine wäre an den wertvollen Fasern ein zu großer Schaden entstanden.

Man faßte kleine Stengelbündel im unteren Drittel und zog sie mit einem kurzen Ruck heraus. Alte Flachsbauern meinten: „Es muß sich anhören, als ob eine Kuh grast!“

Die Erde wurde abgeschlagen, der Flachs in Handgröße gebündelt und dann zum Nachreifen und Trocknen kreuzweise auf dem Feld aufgestellt.

Beim anschließenden „Reepen“ (Riffeln) wurden die Samenkapseln von den Stengeln abgestreift. Hierfür wurde eine so genannte „Reeperbahn“ hergerichtet, eine Fläche von etwa 100 qm mit festgestampftem Boden und einer leichten Erhöhung. In der Mitte stand der schwere Riffelbalken mit mehreren groben Kämmen.

Kräftige Männer schlugen dann jeweils eine Hand voll Flachs in die eisernen Zähne und zogen den Flachs hindurch. Die Samenkapseln wurden so abgestreift und fielen zu Boden. Danach wurden die Wurzelenden durch die Reepe gezogen. (Übrigens: Von der Reepe mit ihren spitzen Zähnen stammt auch der Begriff „Reeptähn“ oder „Reepentähn“ mit dem gerne unliebsame Schwiegermütter oder andere keifige Frauen bezeichnet wurden!)

Die Samenkapseln wurden später ausgedroschen und man erhielt den Leinsamen. Nach gründlicher Reinigung verwendete man den Samen für das neue Saatgut oder er wurde in der Ölmühle zu Öl verarbeitet. Das so gewonnene Leinöl wurde gern als Speiseöl genommen.

Meist noch am selben Tag wurde der gereepte Flachs mit dem Pferdewagen zum „Röten“ in die mit Wasser gefüllten Rötekuhlen gebracht, die am Dorfende nach Bösel raus lagen. Diese Kuhlen waren 5 x 3 m groß und in etwa 1 m tief. Dort wurden die ersten Bündel zusammengebunden und die restlichen Bündel rundherum gelegt. Zuletzt kam etwas Stroh darüber und einige Stücke Holz und auch Steine zum Beschweren, damit alles gut mit Wasser bedeckt war.

8 bis 10 Tage mußte der Flachs jetzt „röten“, d.h. faulen, rotten, „rösten“. Hierbei wird erreicht, daß sich später die Fasern besser vom holzigen Kern lösen lassen. Damit die Fasern keinen Schaden nahmen, mußte der Vorgang zum richtigen Zeitpunkt abgebrochen werden. Das war dann der Fall, wenn der Flachs beim Durchbrechen von allein heraussprang.“

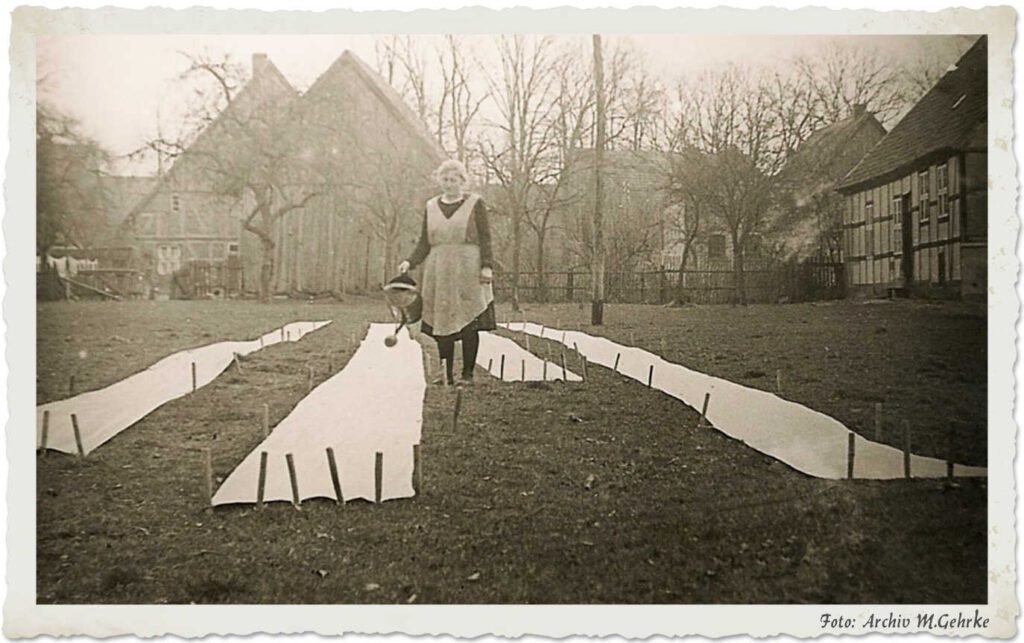

„Jetzt wurde der Flachs wieder aus den Gruben geholt und auf einem Stoppelfeld zum Trocknen ausgebreitet. War es ein heißer Sommer, so konnte man auf das nachträgliche „Darren“ im Backofen oder am offenen Feuer getrost verzichten, denn der trockene Flachs brannte wie Zunder.

Danach wurden die trockenen Stengel „gebrakt“ (gebrochen). Da der Flachsstengel innen einen hohlen Holzkern hat, der von Fasersträngen umgeben ist, muß man also erst das Holz entfernen, bevor man an die begehrten Fasern gelangte. Dieses wurde mit der so genannten „Brake“ (Breche) durchgeführt. Eine Handvoll Flachs wurde hineingelegt und dann das Oberteil schwungvoll zugeklappt. Die Stengel zerbrachen zwischen den scharfkantigen Balken und der holzige Kern – die Spreu (Schäben) – viel zerkleinert nach unten.

Die restlichen anhaftenden Holzteile wurden durch das anschließende „Schwingen“ herausgelöst. Die Schwinge bestand aus einem aufrecht stehenden Brett, das mit einem Fuß ausgestattet war. Mit der linken Hand nahm der Schwinger eine Handvoll Flachs und legte ihn auf die Oberkante des Brettes, so daß ungefähr die halbe Länge des Flachses an der vorderen Seite des Brettes frei herabhing. Mit der rechten Hand führte er das Schwingholz, ein flaches, am Rande etwas scharfkantiges Brett, und schlug dann die Reste der holzigen Teile heraus. Nach Drehen der Schwinge wurde mit der anderen Hälfte genauso verfahren, bis der reine Flachs übrig blieb. (Erst viel später setzte man mit einer Handkurbel angetriebene Schwingräder ein.)

Als nächster Arbeitsgang kam das „Hecheln“ an die Reihe. Der bisher gewonnene Flachs mußte zur weiteren Verarbeitung erst einmal zu Fasern gespalten werden. Dabei wurden die kurzen Flachsfasern entfernt und die langen gleichzeitig ausgekämmt und geordnet.

Es wurde immer mit einem groben Kamm begonnen und danach in Abstufungen feinere, je nach gewünschter Qualität. Was dabei abfällt (Werg), wird aufgeschüttet und als „Hedegarn“ gesponnen, während der gute Flachs für Aufzuggarn und gutes Leinen Verwendung fand.

Für das Aufbäumen am Webstuhl galt: Immer ein Faden von hinten und ein Faden von vorn zusammengedreht. Zwei Trittbretter ergaben das einfache Muster. Für Tischtücher und Handtücher drei bis vier Trittbretter. Das ergab dann „Gerstenkorn“ und andere hübsche Muster.

Das „Bleichen“ ist bei seinem Namen geblieben. Es wurden auf den Wiesen Garnstränge und auch fertiggewebtes Leinen gebleicht. Man begann damit im März und April und das Leinen wurde jeden Morgen naß gemacht.“

„Ich habe mir, als ich mich 1923 verlobte, einige der sog. Hedehandtücher im Dorf zusammengeschnurrt (abgeschnackt) und es war sagenhaft, wie sie nach jeder Wäsche heller und schmiegsamer wurden und doch nicht die ekelhafte Weiche der Frottee-Handtücher haben.“

Der Vater der Verfasserin – Frida Schwieger – war Pächter der Woltersdorfer Bockwindmühle. Er war kein Einheimischer, sondern aus der Altmark stammend, während seine Frau aus der Lüneburger Heide kam. Sie heirateten in Woltersdorf und erwarben hier dank unermüdlichen Fleißes einen Bauernhof.